事業内容

Business

私たちの強みAdvantage

実績と信頼に裏付けられた確かな仕事

当社は神奈川県横浜市に本社を置き、神奈川県、東京都、千葉県内をはじめとして、関東地区全般の地質調査(地盤調査)を行っています。道路、上下水道などの公共事業、集合住宅や商業施設建設などの大規模計画には、信頼性の高い地盤情報が不可欠です。信頼できる地盤情報を得るには設計の目的を理解して、適切な調査計画をたてる必要があります。地盤の特性を知ることは、安全な建設の第一歩です。建設事業の経済性、安全性、効率化に技術力で貢献する、それが私たち建設技術コンサルタントの存在意義です。

安定した取引先からの高い評価

国土交通省、神奈川県、横浜市、東京都などの官公庁が進める開発事案を安定的に受注し、実績を積んできました。民間においても開発事業に絡んだデベロッパーや大手建設会社、不動産会社、ハウスメーカーなど依頼主は多岐に渡っています。当社では、調査計画の作成から現場管理、解析をベテラン有資格者が行い、本当に必要な地盤情報を無駄なく確実に提供し、高い評価を受けています。

傾斜面足場

作業風景

スパット台船

主な現地調査方法Survey method

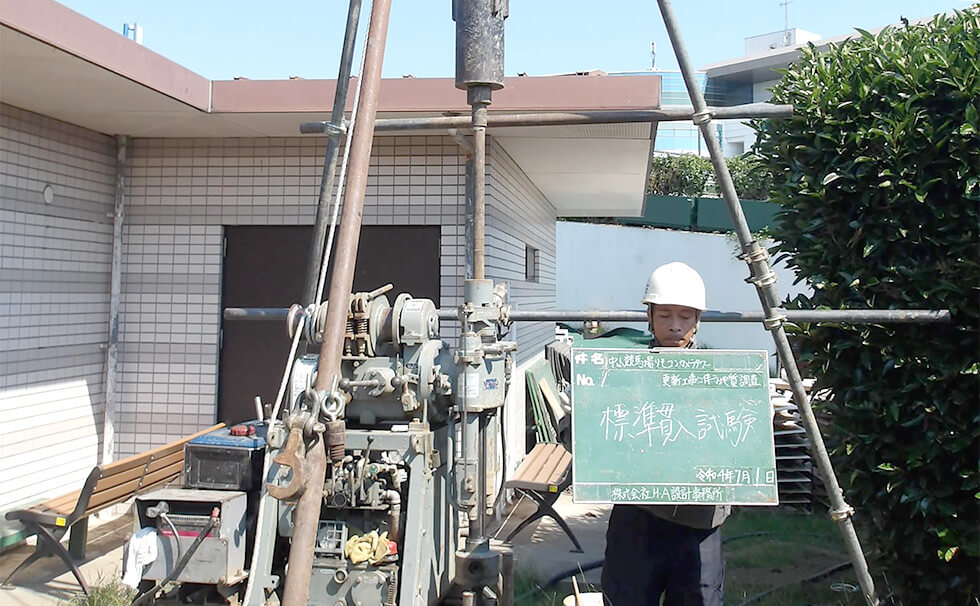

ボーリング調査および標準貫入試験

土の種類や性質を把握するのに必要な各種試験を実施するために地盤を削孔する作業です。削孔は試料を採取するコアボーリングと試験箇所以外の試料は採取しないノンコアボーリングに分けられます。通常、ボーリング孔内では深度1mごとに標準貫入試験を実施します。この試験結果をN値といい、N値を指標値として地盤の強さを推定します。N値からの推定では不十分な場合、ボーリング孔を利用してサンプリングを行い、土質試験により地盤の強さ等を推定します。作業を行うには、概ね4×5mのスペースと資機材運搬のトラックを駐車するスペースが必要です。

スウェーデン式サウンディング

軟弱地盤の層厚確認や、戸建住宅の宅地地盤判定(支持力判定)のために実施する調査です。調査結果は、建築基準法の告示式などを用いて、地盤の許容応力度を求めることができます。調査対象深度は、概ね10m以内で、推定できる地耐力は概ねqa=80kN/m2程度までです。

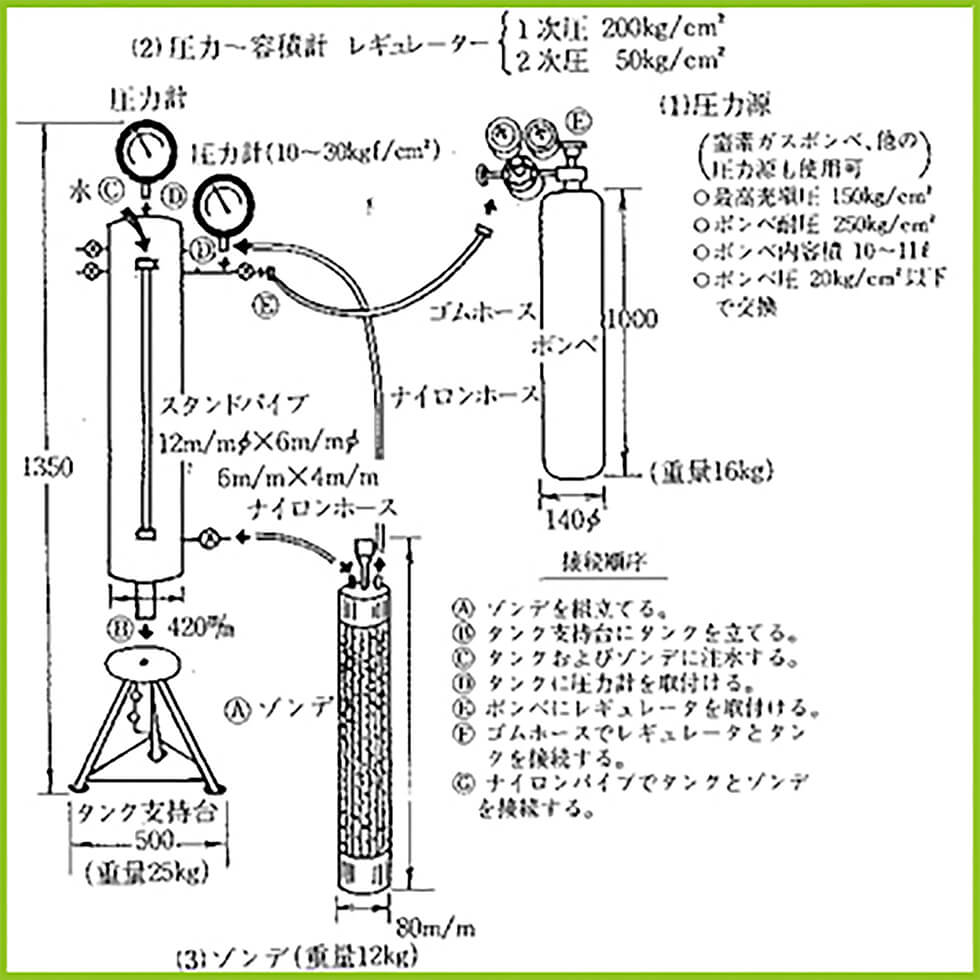

孔内載荷試験

ボーリング孔を利用して、地盤の横方向の変形特性を求める試験です。一般に、基礎が杭形式となる場合は、計画されている杭頭部付近で実施します。試験は、孔内にL=60cm程度のゴムチューブを挿入し、水圧でゴムチューブを膨らまして実施します。チューブが孔壁を押す力と孔壁の変位量から変形特性を求めます。

(*ボーリング孔を利用する原位置試験の技術マニュアルより)

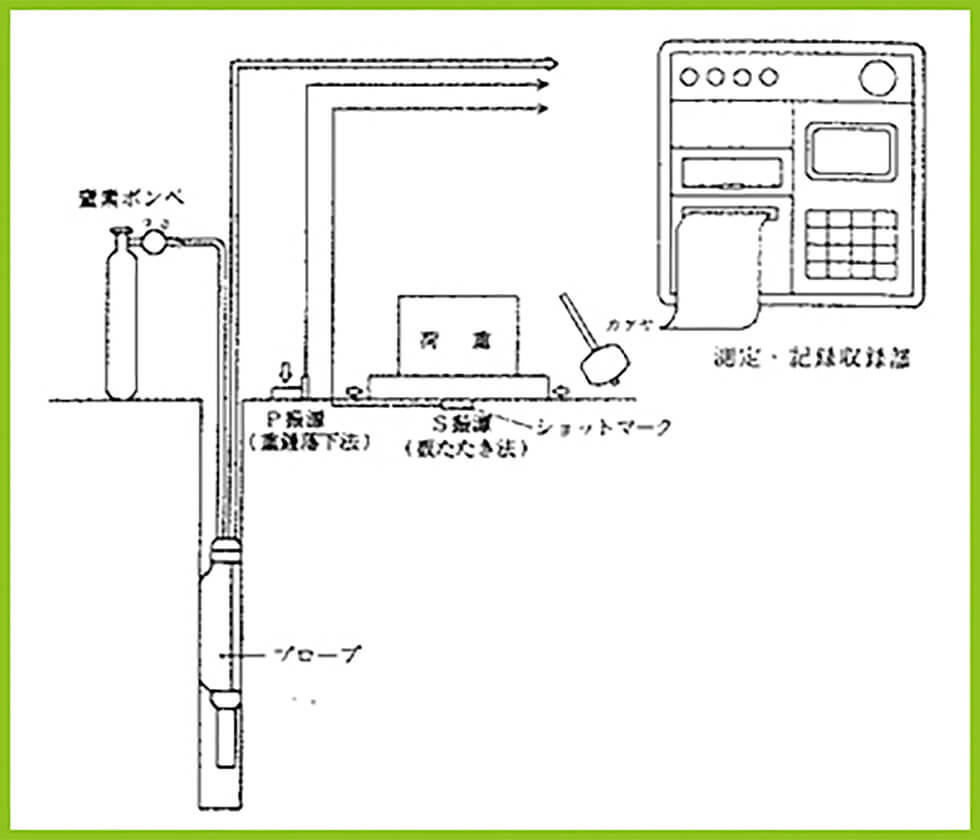

PS検層

ボーリング孔を利用して、各層の弾性波速度値を求める試験です。地震動を起振する場所、受振する場所の組み合わせにより、測定方法がいくつかあります。地表面で起振し、ボーリング孔内で受信する方法をダウンホール法といい、この方法は、最も良く適用されます。

(*ボーリング孔を利用する原位置試験の技術マニュアルより)

標準貫入試験

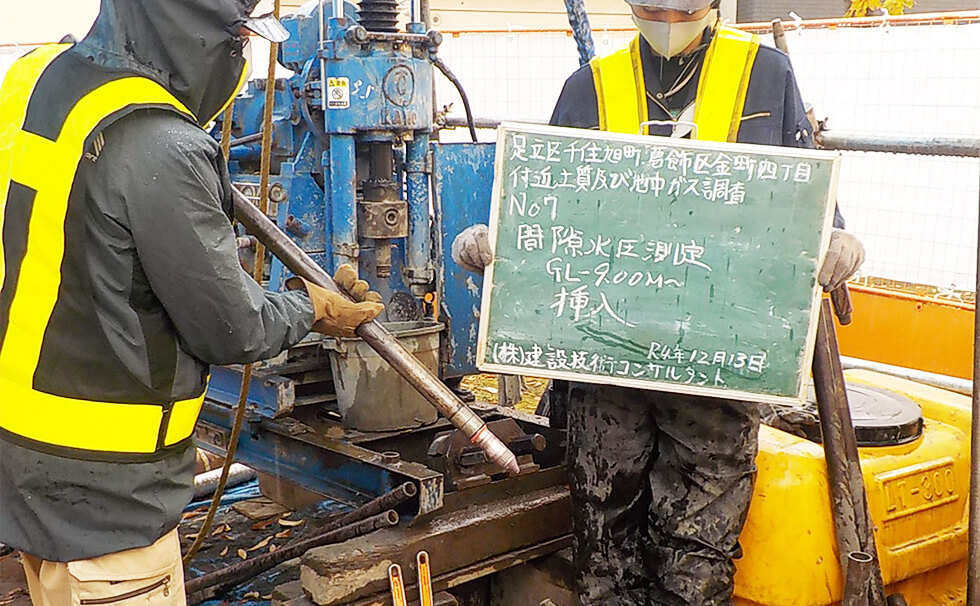

間隙水圧測定

平板載荷試験

業務案内Business guide

調査計画~解析・報告

適切な地盤調査を行うために、事前に綿密な打ち合わせを行います。

設計のコンセプトを確認し、調査のポイントを明確にして、調査計画を作成します。

調査の進捗に応じて、状況報告、調査計画の修正を行います。

調査が終了したら結果の解析を行い、図面や報告書を作成し、説明いたします。

メールでのお問い合わせ